随着科学界对外泌体在细胞间通讯机制及治疗潜力的认知取得突破性进展,外泌体治疗市场正成为生物制药领域的新兴增长极。

市场扩张的核心驱动力源自两大趋势:一是全球慢性病发病率持续攀升,催生对高效精准疗法的迫切需求;二是外泌体凭借独特的靶向递送能力与免疫调节特性,在复杂疾病治疗中展现出显著优势。据权威报告显示,2024年中国外泌体市场规模已达3.2亿美元,预计至2030年将突破15亿美元,年复合增长率(CAGR)达25%。

2025年6月,国家药监局药品审评中心(CDE)发布征求意见稿,将功能性外泌体纳入“先进治疗药品(ATMP)”监管。随着达摩克利斯之剑的落下,彻底终结了中国外泌体产业的野蛮生长阶段,推动其从边缘领域迈向严肃治疗药物的专业赛道,标志着行业规范化发展的全新时代已然开启。其中最直接的产业冲击之一体现为研发标准体系的跨越式升级,要求其遵循与创新药同等的GLP/GCP/GMP全流程监管,这意味着对外泌体产品的规模化生产与质控提出了严苛要求。

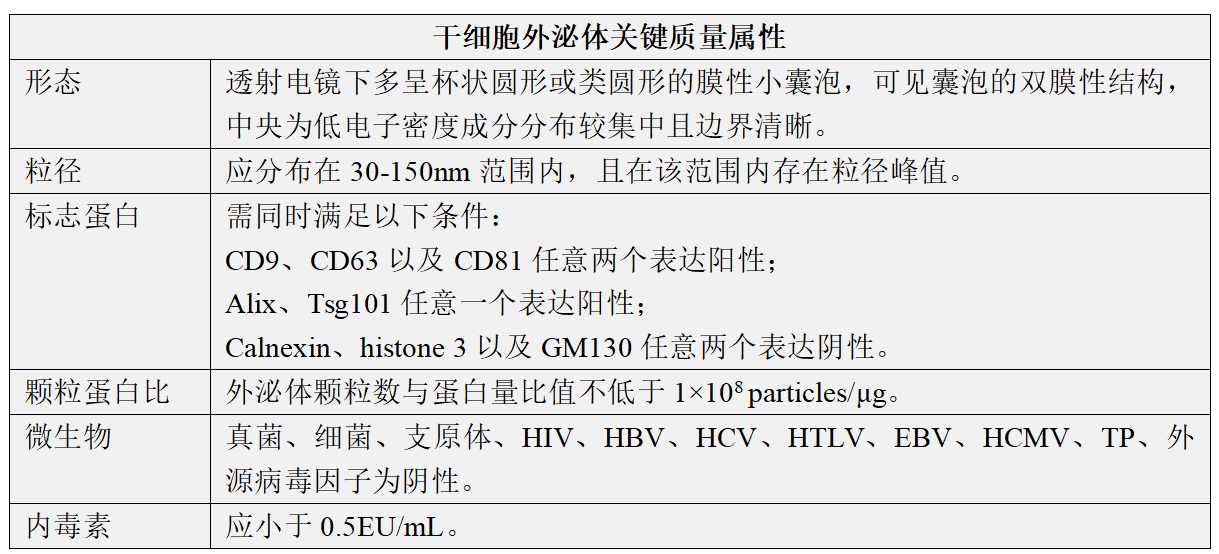

通过严格的临床试验确保外泌体疗法的安全性和有效性至关重要,但外泌体生物学的复杂性给标准化和质量控制带来了困难。那么,究竟满足哪些指标才代表是高质量外泌体呢?

最新的团体标准是2024年3月6日实施的《人源间充质干细胞外泌体制备与检验规范》(T/FDSA 0049—2024)。该标准注明外泌体的鉴定为电镜下形态、粒径范围、标志蛋白;外泌体的定量是颗粒数(NTA或纳米流式);外泌体的表征为标志蛋白、颗粒蛋白比。

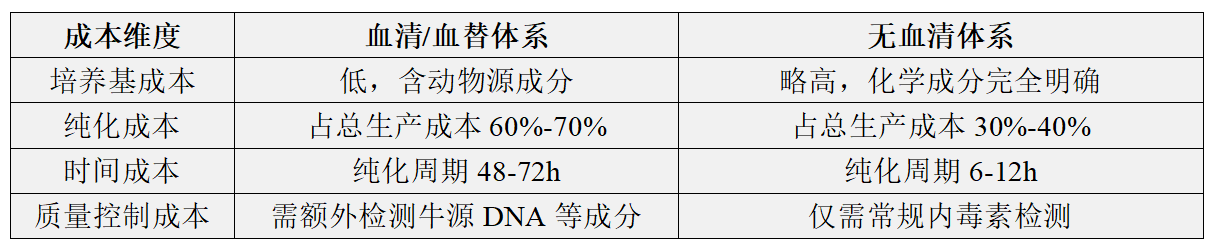

在培养外泌体时,血清/血替体系与无血清体系培养出的外泌体存在显著差异,这深刻影响着外泌体产品的质量、成本与应用前景。其中,一些关键概念对于理解不同体系培养外泌体的差异至关重要。

比如颗粒蛋白比,它指的是外泌体中颗粒数量与蛋白质含量的比值,这是衡量外泌体纯度的关键指标。较高的颗粒蛋白比意味着在单位蛋白质含量下,外泌体颗粒数量更多,说明外泌体相对杂质较少,纯度较高。

而背景外泌体,通常是指在细胞培养体系中本身就含有的外源外泌体,并非由目标培养细胞所分泌,它们的存在会干扰目标细胞分泌外泌体的产量计算与后续纯化工作。这种背景污染导致的“产量虚高”假象,正成为外泌体产业化的隐蔽陷阱。

一、产量与纯度的本质差异--表观产量与实际得率背离

血清体系的产量假象:因体系中胎牛血清(FBS)或血清替代物(KSR)本身含有大量动物源外泌体,叠加细胞分泌的外泌体后,通过NTA检测呈现总颗粒数升高的“高产”表象。但其中细胞源性外泌体占比仅30%甚至更低的水平,其余为体系固有背景外泌体及类似尺寸杂质(通常约5-10E9 particles/mL)。

无血清体系的纯度优势:采用化学成分完全明确的培养基,从源头消除动物源外泌体污染,无血清培养的MSC上清中,细胞源性外泌体占比可达65%–85%,且杂质成分(如细胞碎片、蛋白聚集体)含量较血清体系降低50%–70%。

二、下游纯化工艺的技术挑战对比

血清体系的纯化困境:

-杂质特性:体系中存在与外泌体尺寸重叠的牛源外泌体、脂蛋白颗粒(如LDL,直径80-100nm)及纤维蛋白原聚集体等,导致传统纯化方法效率低下,多次纯化后仍有杂质残留。

-得率损耗:多步骤纯化过程中,目标外泌体因机械剪切力、密度梯度渗透压变化等因素损耗率达40%-60%,最终得率仅为初始产量的20%-35%。

无血清体系的纯化优势:

-工艺简化:利用切向流过滤或尺寸排阻色谱单一步骤即可实现纯化,操作简便,损耗率低。

-得率提升:单步纯化得率可达初始产量的70%以上。

三、全流程成本效益分析

综上,血清体系中外泌体纯化困难的本质在于异源囊泡与目标产物的物理化学性质高度重叠,难以通过单一物理方法实现有效分离。该体系虽可降低前期细胞培养成本,但存在表观产量与实际得率严重背离的问题,表面看似经济,实则因复杂纯化工艺导致整体成本攀升。而无血清体系通过消除异源囊泡、减少类外泌体颗粒物,使目标外泌体成为体系内的主导囊泡群体,结合其独特的表面特征与均一的尺寸分布,能够实现外泌体的高效纯化,从而收获高质高产外泌体。

YOCON

血清VS无血清体系外泌体生产差异的本质反映了“粗放型生产”与“精准化制造”的技术分野,无血清体系凭借其可控的化学成分与较低的背景外泌体含量,正成为外泌体产业化的主流方向。

友康生物

友康生物 2025-09-23

2025-09-23 行业热点

行业热点